Os dois jornalistas que deram a cara e o nome no processo de investigação do caso Watergate não deviam, em bom rigor, ser dois – deviam ser três. Quem conduziu todo o processo na retaguarda foi um editor de que a história quase não fala. Mas devia.

Foi exatamente há 50 anos: na edição de 18 de junho de 1972 do jornal The Washington Post (WP), na primeira página, uma pequena notícia dava conta de que cinco pessoas tinham sido presas por estarem, aparentemente, a colocar escutas num escritório do Partido Democrata, localizado num edifício da capital americana chamado Watergate. A notícia – aquilo a que chamaríamos um caso de polícia – era assinada por um jornalista chamado Alfred E. Lewis (ver Foto 1).

Mas não foi pelo trabalho deste repórter local que o assunto das escutas no edifício Watergate veio a dar um dos maiores escândalos políticos e mediáticos da nossa história recente, que culminou com a demissão forçada do presidente Richard Nixon. O assunto das escutas cresceu e multiplicou-se pela mão de dois outros jornalistas cujos nomes passámos quase a identificar com “jornalismo de investigação”: Bob Woodward e Carl Bernstein (“Os Homens do Presidente”, talvez estejam lembrados do filme…).

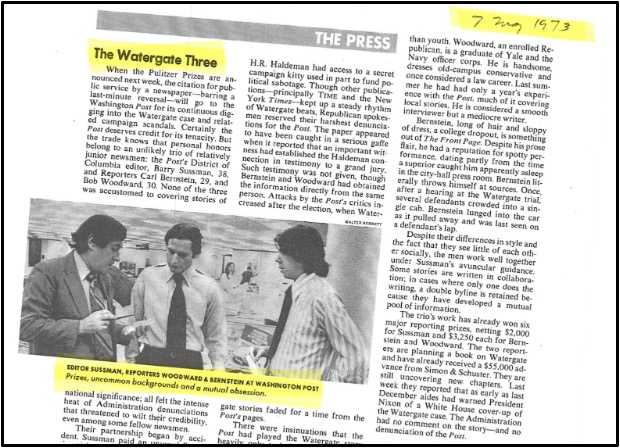

Só que… Só que o caso Watergate, em bom rigor, não devia ser assunto de dois jornalistas, mas de três. Sucede, porém, que dois se transformaram em estrelas de enorme projeção até hoje e o terceiro, de seu nome Barry Sussman, não passou para os livros de história e quase ninguém ouviu falar dele. Porquê? Porque quem assinou as muitas peças que foram sendo publicadas no WP foram, sempre, Woodward e Bernstein. Sussman era o jornalista que estava por trás deles, longe dos holofotes públicos, nos bastidores, na retaguarda, dando-lhes as indicações sobre o que fazer, criando-lhes condições para o trabalho, corrigindo ou clarificando o que eles escreviam, pondo tudo em condições de ir para a página. Numa palavra, editando. Ele não era repórter, não andava lá fora a recolher material e a falar com pessoas. Era editor, estava sempre na redação, coordenava o trabalho da sua equipa, acompanhava a evolução dos casos, revia os textos, escolhia as fotografias, fazia os títulos, “puxava” pelos seus temas nas escolhas para a primeira página. Quase ninguém ouviu falar dele. E, no entanto, toda a gente que acompanhou de perto a história e que conhece estes meandros coincide em relevar a extrema importância do seu trabalho para que os outros dois jornalistas brilhassem. Dois jornalistas que escreveram livros, que deram entrevistas, que foram motivo de filmes. Sempre Bob Woodward e Carl Bernstein. Sempre dois. Até houve quem batizasse a dupla como chamasse “Woodstein” à dupla. Quanto a Barry Sussman, nada. O certo é que, em junho de 1973, um ano depois do início do caso, quando se antevia que o trabalho do WP iria pela certa receber um prémio Pulitzer, a revista Time escrevia sobre o assunto e dava ao artigo o título: “The Watergate three” (ver Foto 2). Sim, eram três. Mas só dois é que ficaram para a posteridade. Só dois foram estrelas de primeira fila.

Um interessantíssimo trabalho publicado em meados de junho pelo NiemanLab conta esta história toda, chamando a atenção para um aspeto menos conhecido do trabalho jornalístico, que tem a ver com questões de organização e de visibilidade. E mesmo de poder.

As redações dos órgãos de comunicação social (jornais, rádios, televisões, on-line) estão normalmente divididas em secções temáticas (Política, Economia, Cultura, Sociedade, Internacional, Desporto, Lazer…), e em cada uma delas há uma equipa de jornalistas de algum modo especializada no assunto. Cada secção tem à frente uma espécie de chefe ou coordenador do trabalho – o editor. É um profissional importantíssimo em todas as redações: por ele passam as decisões quotidianas sobre cobrir este caso mas não aquele, dar importância a um mas não a outro, tentar que este saia na primeira página e não se esqueça no dia seguinte, etc. Mas não só. Combinadas as coisas com o jornalista/ repórter ou redator que vai tratar a matéria, o editor espera depois que o texto lhe seja entregue, vê se está conforme, propõe alterações aqui ou acolá, muda o título para algo mais apelativo, decide em que lugar da página nele será publicado, etc. No fim, sai o texto com o nome do/da jornalista que o escreveu, sai também o nome do/da jornalista que fez a fotografia, e mais nada. Não sai o nome do editor, que eventualmente é quem tem a maior responsabilidade por aquilo que foi publicado, e pelo modo como foi publicado. Mas pouca ou nenhuma gente sabe quem é. Quase ninguém lhe conhece o nome. E no entanto…

Um sabor a injustiça

Sabido isto (que aqui fica descrito de modo muito esquemático), percebe-se melhor o que queria a Time dizer quando falava dos “The Watergate three”. Sussman era o editor. Foi Sussman quem pôs Woodward e Bernstein a trabalhar no caso Watergate. Foi Sussman quem “cheirou” desde logo o enorme potencial jornalístico daquele aparente caso de polícia. Foi Sussman quem acompanhou diariamente a dupla de repórteres, quem os foi reorientando, quem lhes foi colocando dúvidas e questões, quem lhes foi tratando dos textos na sua apresentação final, enfim, quem editou a história. Mas não era o nome dele que vinha junto aos textos. Aliás, o nome dele não vinha em lado nenhum. E há aqui, naturalmente, alguma sensação de injustiça. Em parte, as coisas são sempre assim: no trabalho de uma redação (como em muitos outros trabalhos de equipa), há sempre muita tarefa invisível, muita ajuda anónima, muita colaboração em aspetos aparentemente menores, mas que na prática são essenciais para que o resto brilhe. Muita dessa gente fica sempre “sem nome”, mas isso não significa que seja sem valor.

Ora quando um caso se transforma num fenómeno de projeção pública, como aconteceu mundialmente com o Watergate, seria natural que, mais tarde ou mais cedo, se viesse a fazer a história de como tudo se passou, dentro e fora de portas. Mas o apelo mediático de dois jovens repórteres-que-derrubaram-o-presidente-dos-EUA, e que no nosso imaginário depressa se vestiram de Robert Redford e Dustin Hoffman (atores do filme “Os Homens do Presidente”), acaba por engolir tudo e não deixar espaço para mais nada. Para mais ninguém. Daí que Barry Sussman se tenha sentido injustiçado. Até sentiu necessidade de escrever também um livro, contando as coisas da sua perspetiva, mas que não teve um milésimo da projeção pública de “Os Homens do Presidente”, claro…

Concluo com um excerto do tal trabalho do NiemanLab apreciando as lições que podemos retirar deste episódio:

“Part of that is just what it means to be an editor in a newsroom. No matter how much you shape, rewrite, or co-create the work, your name isn’t the one at the top at the piece — or the bottom, for that matter. Becoming an editor means giving up the authorial glory that comes with being a reporter. Your work will be valued internally, but the world won’t see your fingerprints on any of it”.

Post scriptum: o facto de os editores terem tanto poder nas decisões quotidianas, mas o seu nome quase nunca vir a público, também pode gerar as suas perversões. Sabendo que quem “paga as favas” é sempre quem assina o texto, pois é quem dá a cara por ele, há por vezes editores que cortam, ou acrescentam, ou alteram o que foi feito pela jornalista, fazendo-o com o à-vontade de quem sabe que ninguém lhes vai pedir contas, pois ninguém sabe quem são. Mas isso são contas de outro rosário, talvez motivo para uma próxima crónica…

Joaquim Fidalgo é docente de Jornalismo e de Ética no Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho. É doutorado em Ciências da Comunicação. Foi jornalista profissional durante 22 anos, tendo trabalhado no Jornal de Notícias, no Expresso e no PÚBLICO, de cuja equipa fundadora fez parte e onde foi também Provedor do Leitor. É comentador regular da RTP. Nasceu em S. Félix da Marinha, em 1954, e reside em Espinho.