Continua a haver muita informação falsa a circular nas redes. Boa parte dela, dizem-nos, é difundida automaticamente por máquinas, por “bots”. Mas alguns estudos sugerem que quem é mais responsável pela disseminação de “fake news” são, afinal, as pessoas.

Um estudo feito aqui há tempos, tentando perceber melhor alguns dos meandros da “desordem informativa” com que hoje nos confrontamos (e a que, por comodidade, costumamos chamar simplesmente “fake news”), chegava a esta conclusão algo perturbadora: “Fake news spreads faster than true news on Twitter”. E especificava: “Tweets containing falsehoods were 70% more likely to be retweeted than truthful tweets”. Em complemento, explicava, para não restarem dúvidas, que isso acontecia “thanks to people, not bots”. Ou seja, a responsabilidade dessa disseminação massiva de falsidades estava nas pessoas e não em “robots” ou em mecanismos mais ou menos automáticos. Sim, nas pessoas.

Acredito que haja motivos concretos para que estas coisas aconteçam assim. É possível que, em muitos casos, as pessoas nem se deem conta de que o que estão a “retweetar” é falso. Mas também é certo que nem por isso se dão ao trabalho de verificar, ou sequer de duvidar. Aqui ou ali, bastaria uma pergunta de simples bom senso para se perceber que ‘aquilo’ não podia ser verdade… Mas nem essa pergunta de bom senso muitas vezes se faz.

Um “tweet” falso (e quem diz “tweet”, diz qualquer outra publicação no Facebook, no Instagram, nos grupos de WhatsApp..) dá, à partida, talvez uma maior aparência de novidade ou até de surpresa. Algumas dessas ‘notícias’ surpreendem mesmo, pois há quem invente cada coisa que mal se imagina… Daí chamarem mais a atenção, enquanto as ‘verdades’ ou aquilo que acontece de facto no mundo real passa mais frequentemente despercebido ou é monótono ou parece banal. E claro que ninguém tem muita vontade de distribuir pelos amigos um apontamento monótono ou banal. Agora uma escandaleira, uma bizarria, uma história ‘fora da caixa’, aí sim, já apetece. Mesmo que não seja verdade? Claro. Não importa, tanto faz. Lembra o lema daquele suplemento humorístico chamado “O Inimigo Público”: “Se não aconteceu, podia ter acontecido…”.

Conhecer para melhor combater

O estudo que citei sublinha precisamente este ponto, por mais estranho que pareça: embora pudéssemos pensar que um “tweet” muito estúpido nunca nos atrairia a ponto de o difundirmos junto dos nossos amigos (até pelo risco do ridículo ou da vergonha), a verdade é que são os “tweets” mais estúpidos que mais, e mais massivamente, se tornam virais. E, como dito atrás, nem sequer há a desculpa de pensar que aquilo foi feito por máquinas, apenas para criar confusão e espalhar mentiras ou calúnias. Não. Cito do tal estudo: “Inicialmente, os investigadores pensaram que os ‘bots é que seriam responsáveis, e então recorreram a tecnologia sofisticada para detetar ‘bots’, de modo a removerem da sua amostra as partilhas em redes sociais geradas por aquelas máquinas. Mas os resultados não se modificaram: as notícias falsas continuavam a espalhar-se basicamente à mesma escala e para o mesmo número de pessoas. Por defeito, isso confirmou que os verdadeiros responsáveis por tornar virais as notícias falsas eram os seres humanos”.

Tudo isto dá a ideia de como o tema das tais “fake news”, que usamos como expressão genérica apenas por comodidade, é bem mais complexo e merece estudo, reflexão, análise. E se se pretende combater estes crescentes exemplos de “desordem informativa”, é importante conhecermos primeiro como eles surgem, de onde vêm e como se disseminam.

Estudiosos desta matéria, como os investigadores Claire Wardle e Hossein Derakhshan, dedicam-se ao assunto há algum tempo. E produziram, em 2017, um relatório que lhes fora encomendado pelo Conselho da Europa, onde sistematizam de modo bastante claro a quantidade de conceitos que se misturam debaixo de um mesmo chapéu.

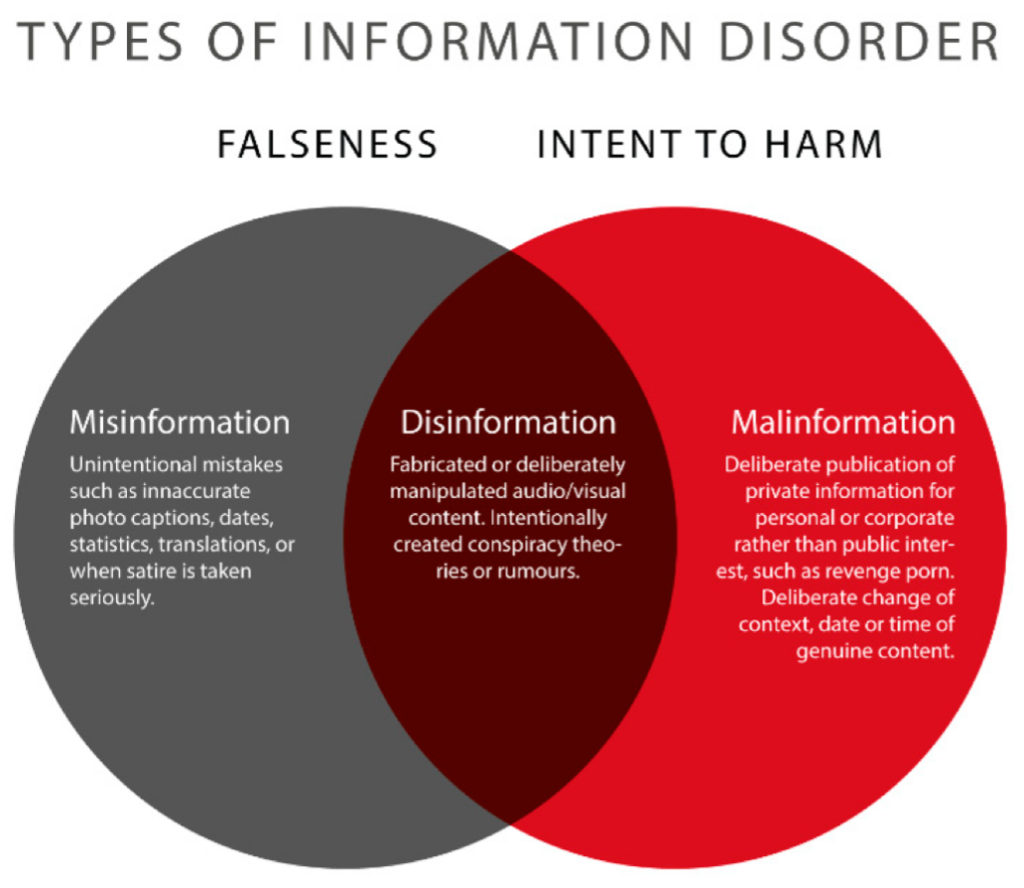

Falando não propriamente de “fake news”, mas de um problema mais vasto a que chamam “desordem informativa”, aqueles autores distinguem três conceitos que frequentemente misturamos: “misinformation”, “disinformation” e “malinformation” (uso os termos em inglês porque tenho dificuldade em encontrar bons termos em português que lhes correspondam). E cruzam-nos com dois diferentes vetores: falsidade e intenção de prejudicar.

Podemos falar de “misinformation” quando estamos perante informação difundida publicamente que é falsa, mas que não pretende prejudicar ninguém nem foi produzida com essa intenção. São os erros involuntários do trabalho jornalístico, as imprecisões nos números, as estatísticas mal interpretadas, as declarações incorretamente reproduzidas, até eventuais comentários satíricos que acabam por ser levados a sério. Podem ser exemplos de mau trabalho, mas não de trabalho maldoso.

Na outra ponta do esquema, podemos falar de “malinformation” quando, pelo contrário, aquilo que se publica ou difunde é verdadeiro, ou baseado em elementos reais, mas destina-se apenas a provocar dano ou prejuízo a outrem. Informações relativas à vida privada de pessoas, relatos retirados do seu contexto para induzir deliberadamente em erro, mensagens destinadas a fomentar o ódio, são exemplos deste tipo de matérias que não têm qualquer relevância pública ou social, mas que são trazidas a público com intenção de fazer mal.

No meio, temos então a “disinformation”, que partilha daqueles dois vetores: é informação falsa e, ao mesmo tempo, informação que pretende prejudicar pessoas, grupos, organizações ou até países. ou Em bom rigor, é disto que falamos quando falamos de “fake news”. Puras falsidades ou invenções, conteúdos ‘fabricados’, imagens manipuladas, autorias falsamente atribuídas, elevação de rumores à categoria de verdades, tudo isso se pode considerar desinformação – mas desinformação intencionalmente malévola ou prejudicial, produzida para causar mal ou provocar confusão, espalhar dúvidas, criar suspeitas.

Aprender o verdadeiro e o falso

Para tornar o cenário mais complicado, sabemos como hoje é facílimo inventar conteúdos falsos e dar-lhes alguma aparência de verdade. A manipulação de fotografias e vídeos, por exemplo, está perfeitamente ao alcance de quem queira gastar umas horas a treinar o domínio de certos programas informáticos – eles próprios disponíveis na Internet sem custos e com muito tutorial a ajudar… Quanto à disseminação, o instrumento omnipresente que são as redes sociais coloca qualquer um dos habitantes deste nosso mundo globalizado à distância de um simples clique, esteja onde estiver.

Questão que se vem colocando de modo cada vez mais premente é como se pode fazer alguma coisa (e o quê) para combater esta “desordem informativa” – e, mais concretamente, a proliferação de conteúdos falsos e manipulados, mas com aparência de notícias. As plataformas que detêm e gerem as redes sociais (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube…) não podem ser isentadas de todas as responsabilidades, lavando as mãos (mas ganhando o seu dinheiro) a propósito de todo o produto tóxico que circula pelos seus canais. Mas também nós próprios, cada um e cada uma, não podemos enjeitar as nossas responsabilidades, seja no acreditar piamente em tudo o que nos sai na rede, seja no disseminar de falsidades, asneiras ou ofensas mais ou menos inverosímeis, igualmente lavando as mãos e assobiando para o lado (“não fui eu que fiz, não tenho culpa, só estou a passar a outros uma coisa engraçada que me passaram a mim…”). Para o fazermos, um ponto é cada vez mais sensível: temos de ser mais capazes de identificar os conteúdos falsos que nos aparecem no telemóvel ou no computador, pensando duas vezes antes de lhes dar crédito e de contribuir para os espalhar ainda mais. Ou seja, isto também está um pouco nas nossas mãos…

Joaquim Fidalgo é docente de Jornalismo e de Ética no Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho. É doutorado em Ciências da Comunicação. Foi jornalista profissional durante 22 anos, tendo trabalhado no Jornal de Notícias, no Expresso e no PÚBLICO, de cuja equipa fundadora fez parte e onde foi também Provedor do Leitor. É comentador regular da RTP. Nasceu em S. Félix da Marinha, em 1954, e reside em Espinho.